2025年8月6日 び場ボランティアプロジェクトレポート

ボランティアプロジェクトの概要

び場のボードゲーム交流プロジェクトでは、ボードゲームを通じて地域のシニアと交流し、認知症予防や孤立防止に取り組んでいます。子どもたちは、ただ「遊ぶ」のではなく、遊びを“ケア”の手段ととらえ、対話を通じて高齢者との関係性を育んでいます。

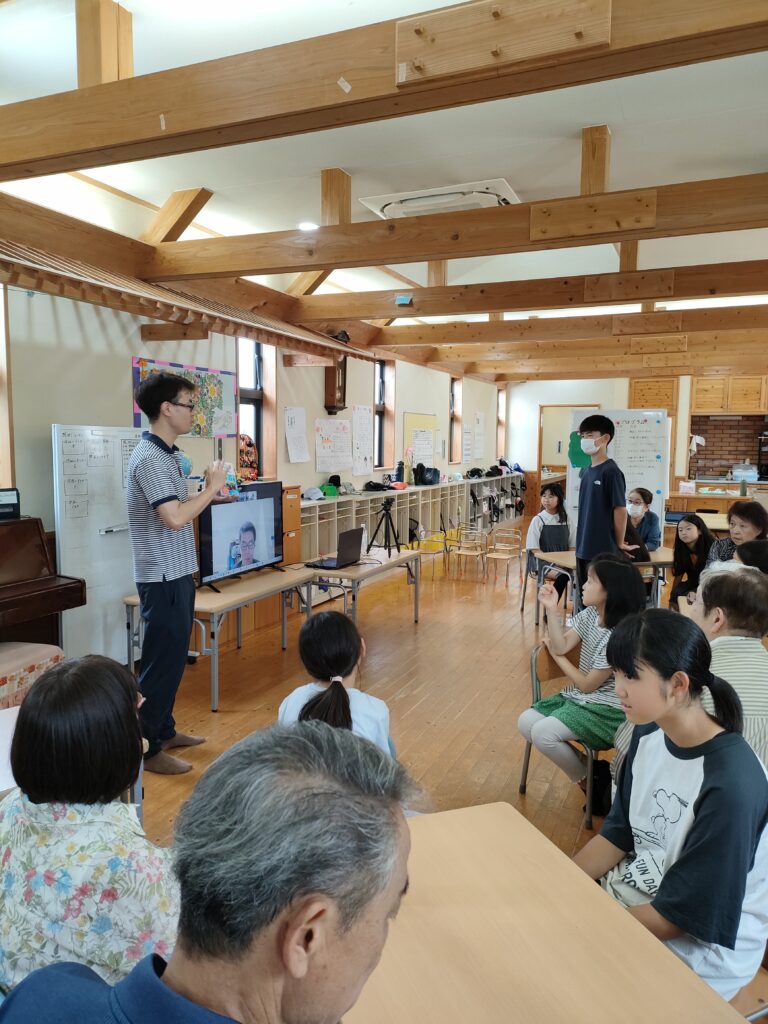

活動のきっかけは、び場にある約70種類のボードゲームを子どもたちが遊びこむ中で、「この楽しさを地域のシニアの方にも届けたい」と思ったことでした。実際にやってみると、参加してくださった方がとても喜んでくれて、子どもたちは「もっと価値のある活動にしたい」と、ボードゲームとケアを専門に研究している著者の方々に中学生のリーダーの子がメッセージを作りました。それを大人がつなぐことで共創イベントが実現されました。

イベントの趣旨

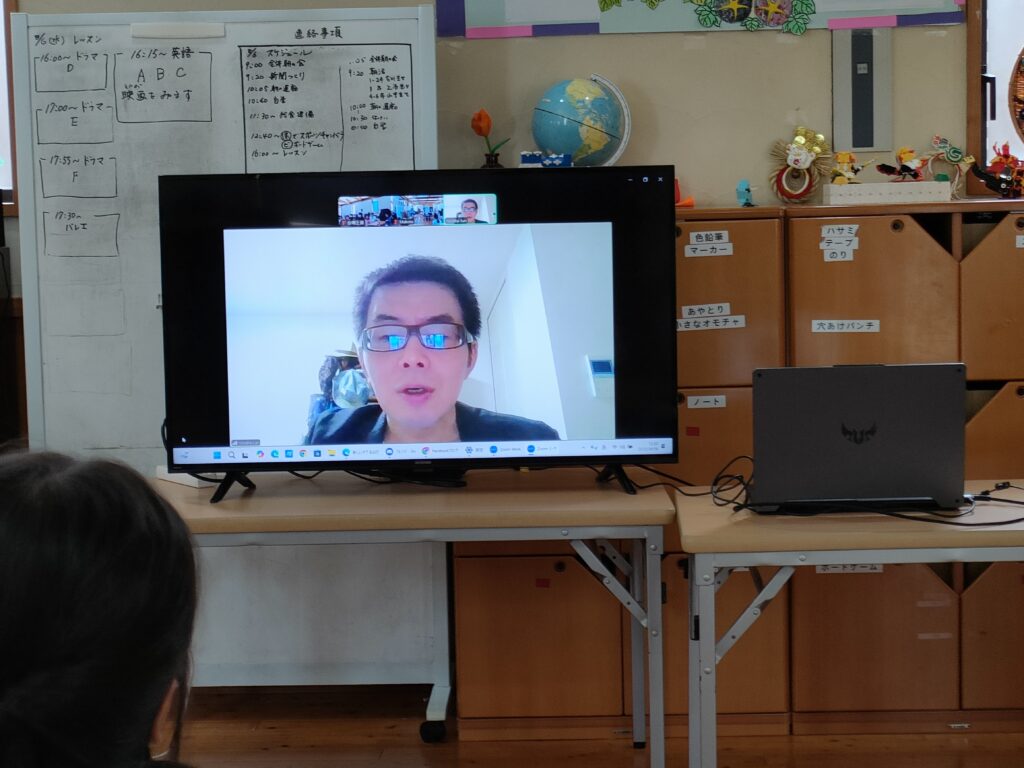

子どもたちは手ごたえを自己満足で終わらせずに、より本質に踏み込んだ価値を追求するために、『ボードゲームで社会が変わる』(河出新書)の著者の與那覇潤さんと小野卓也さんに共創イベントを依頼し開催が実現されました。

今回のイベントでは、お二人の「ケア」と「場づくり」の本質と遊びの関係について考え、実際にボードゲームを通じて体感できる場を地域の皆さんと共に創りました。

イベントの構成

私たちは今、誰かと支え合う・関わり合うことの意味を、もう一度じっくり問い直す時代に来ているのではないかと感じています。

- ヤングケアラー、認知症、孤立する高齢者

- 感情を抑え、助けを求められないまま頑張りすぎる子どもたちや大人

「ケア」は、どこか“特別な人の特別な行為”のように扱われがちです。

でも本当はもっと日常にあってよくて、もっと即興的で、そして何より——もっと「やわらかく」ていいんじゃないか。

今回のイベントでは、與那覇潤さんをお迎えし、「ケア」という言葉が内包する可能性を、與那覇さんのお話と遊びを通してほどいていきたいと考えています。

本イベントは、ただの講演会では終わらせたくありません。「ケアとは何か?」という問いをめぐって、與那覇さんによるインスピレーションと子どもたちと遊びの体験を組み合わせながら、多様な参加者がそれぞれの言葉・実感で“ケアのかたち”を見出し、地域の未来へのアクションを模索できる場でありたいと願っています。

タイムスケジュール

| 時間 | 内容 | 概要 |

|---|---|---|

| 0:00〜0:05 | 趣旨と流れの説明 | 主催者より |

| 0:05〜0:25 | 與那覇潤さん 講演①「ケアとは何か?」 | 自立神話、依存、当事者性、不可視のケアなどについてのインプット |

| 0:25〜0:30 | ミニワーク:ケアってなんだろう? | テーブルごとに與那覇さんの話を聞いて、「ケアとは〇〇だと思った」をフリップに書く |

| 0:30〜0:35 | 共有タイム:言葉のかけらを届ける | テーブルごとに共有 |

| 0:35〜0:55 | 與那覇潤さん 講演②「ボードゲームで社会が変える」 | ボードゲーム、共創、遊び、ゆるやかな関係性の可能性 |

| 0:55〜1:00 | び場の紹介とゲームの橋渡し | なぜ「遊び」がケアとつながるのか? 体験の意味づけ |

| 1:00〜1:45 | ボードゲーム体験 | ケア的関係が生まれるような協力型・共感型ゲーム中心に体験(子どもがファシリテーター) |

| 1:45〜1:55 | ふりかえりワーク | 「今日の体験から、“これもケアなんだな”と感じたことは?」をシェア |

| 1:55〜2:00 | クロージング | 今日の言葉・余韻を残すまとめとメッセージ |

イベントのレポート

このボランティアプロジェクトのリーダーの一人である中学2年生の子とこのイベントの振り返りを行いました。その振り返りをもとにレポートを代表の山里がまとめました。

1. 與那覇さんのお話で印象に残ったこと

◆ 昔は雑談をしないと社会は回らなかった

昔は電車がボックス席で膝が当たる距離で座るので、長時間電車に乗る場合は相手と無視せずに座り続けることが決まづかった。そこで電車に乗った際は、知らない人でも雑談することは当たり前だった。また、買い物の際もただものを買う前に雑談をしないといけない雰囲気があった。そのように昔は相手と自然と雑談やコミュニケーションをしないといけない社会だった。

しかし今は、電車も今はロングシートで隣の人、対面の人と会話しなくても目的地にストレスなく到達できる。買い物も無人レジなど、買い物だけに専念できる仕組みが普及するなどコミュニケーションレスな社会になっているということが印象に残ったそうです。

リーダーの子どもと、このような変化の要因についてAIを使って考察してみました。

経済合理化(Economic Rationalization)

- 説明

お金を支払えば、余計なコミュニケーションや調整なしにサービスを受けられる社会。

例:電車はお金さえ払えば、他人との接触や会話を必要とせず目的地までスムーズに移動できる。 - 背景

効率や利便性を最優先にした経済システムの進展。 - 本質

「人と人のあいだにあった“交渉”や“気遣い”を省略する仕組み化」。

関係性の希薄化(Erosion of Relational Complexity)

- 説明

家族や地域の“面倒くささ”を前提とした暮らしから、個人単位で完結する社会への移行。

例:近所付き合いや家族間の協力が不要な便利な仕組み(ネット通販・キャッシュレス・宅配)が増加。 - 背景

都市化・核家族化・オンライン化によって、物理的にも心理的にも人との接点が薄くなった。 - 本質

共同体の中で避けられなかった「摩擦」や「不自由」が排除され、孤立と自由が同時に進行。

社会設計の非政治化(Depoliticization of the Everyday)

- 説明

公共空間での交渉・議論・不便さを通した“政治的な関係性”が後退。

例:昔は商店街で買うには店主との会話や信頼が必要だったが、今は自販機やネットで完結。 - 背景

合意形成や交渉を要さない社会システムの発展。 - 本質

社会の“場”から他者との「せめぎ合い」が消え、管理・運営がすべて“商品”として提供される。

◆ 新しい「言葉」が生まれるときってどんな時?

與那覇さんの話では「ケア」といった新しい「言葉」「社会記号」が生まれる際には、今までは言葉、ラベルをわざわざ使わなくてもよかったことがうまくいかなくなったとき、注意喚起のために「言葉」「社会記号」が生み出されるということが印象に残りました。

ボードゲーム体験会の感想

体験会では「Dixit」「Kite」「ハゲタカのえじき」「The Mind」「Just One」などを遊びました。

参加者も子どもたちもとても楽しんでくれました。

今後の展開

今回のイベント終了後、地域の方々からボードゲームカフェ的なイベントを定期的にやってほしい、地域の方にボードゲームを教える時間を作ってほしい、などの声が上がりました。

9/23(祝)には『ボードゲームで社会が変わる』の共著者である小野卓司さんと「場づくり」をテーマにしたイベントも行いますので、乞うご期待ください。